ビルを災害から守るために不可欠となる消防法上の危険物についてまとめました。普段、何気なく使ったり、聞いたりしている危険物と言う言葉ですが、そもそも危険物とはどんな物質か?どんな分類があるのか?をご存知でしょうか。このコンテンツでは、危険物の法律的な定義にはじまり、正しく安全に取扱うために必要な指定数量や表示・レベルなどの基礎知識、さらに危険物の保管や運搬についての法律や、取扱うための国家資格などについて解説しています。安全・安心なビル経営のために是非ご一読ください。

危険物の定義とは?

危険物とは,火災,爆発,中毒などをひきおこす危険性のある物質の総称です。法律という面からみると、「消防法」上の危険物と「毒物及び劇物取締法」上の危険物があります。このうち、ビルの管理とより大きく関わるのが「消防法上」における危険物です。

まずは消防法がどんな法律なのかをおさえておきましょう。消防法とは、「火災の予防・警戒・鎮圧による生命・身体・財産の保護・被害軽減」を目的として定められた法律です。そして消防法第2条第7項では、危険物を「火災を発生させる危険性の高い物質」と定義し、保管方法や運送方法を厳密に定めています。

危険物の分類

消防法で定められている危険物の分類とそれぞれの特徴をまとめてみます。

第1類:酸化性固体

「酸化性固体」は、反応する相手を酸化させる性質を持っている固体の物質の総称です。

単体では燃焼しませんが、他の物質を強く酸化させる力があり、 可燃物などと混合すると、熱、衝撃、摩擦によって発火、爆発する危険性があります。

第2類:可燃性固体

火炎によって着火・引火しやすい、または比較消防的低温(40℃未満)で引火しやすい固体の物質が「可燃性固体」です。酸化されやすい物質(還元性物質)で酸化性物質と混合・接触すると、発火や爆発の危険があります。発火しやすいうえに、燃焼が速いため、いったん燃えると消火することが非常に困難です。

第3類:自然発火性物質及び禁水性物質

「自然発火性物質」は空気にさらされることで自然発火しやすい固体や液体、「禁水性物質」は水に触れると発火や可燃性ガスの発生をおこす固体や液体です。第三類に分類されている物質の大部分は、自然発火性と禁水性の両方の性質を持っています。

第4類:引火性液体

「引火性液体」とは、引火しやすい液体です。引火性液体が発生させた可燃性蒸気は、空気と混合した時に点火源(火気、火花、静電気、摩擦熱)などがあると、引火や爆発を起こす危険性があります。火災の危険性につながる多くの性質を有する物質で、危険物取扱の資格試験においても重視されるカテゴリーです。

第4類の危険物は、消防法別表では次のように規定されています。

| 種目 | 性質 |

|---|---|

| 特殊引火物 | 発火点100℃以下、または引火点-20℃以下で沸点40℃以下 |

| 第1石油類 | 引火点21℃未満 |

| アルコール類 | 1分子中の炭素の原子数が1個~3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む) |

| 第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満 |

| 第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満 |

| 第4石油類 | 引火点200℃以上 |

| 動植物油類 | 動物の脂肉等または植物の種子や果肉から抽出した物質 |

第5類:自己反応性物質

「自己反応性物質」とは、自己燃焼しやすい固体や液体の物質です。燃焼に必要な3つの要素とされる「可燃物」「酸素供給体」「点火」のうち、可燃物と酸素供給体(酸素の供給源となる燃焼を助ける物質)の2つを含んでおり、「加熱分解などの比較的低い温度で多量の発熱を起こす」「爆発的に反応が進む」という特徴があります。

第6類:酸化性液体

単独で燃焼することはない液体ですが、反応する相手を酸化させるという性質があります。「酸化性液体」によって酸化させられた物質によって火災がおこる危険性があります。

危険物の指定数量

指定数量とは?

指定数量は、消防法で定められた危険物の取扱い、保管や運搬にあたって欠かせない概念です。この機会に指定数量の基本を学んでおきましょう。

指定数量は、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」(消防法第9条の3)とされている言葉です。定められた指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱いは、市町村等の許可を受けた施設で、政令で定められた技術上の基準に則って行わなくてはなりません。指定数量は、危険物の種類ごとに、その危険性などを考慮して定められています。

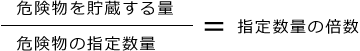

指定数量の計算方法

同一の場所で1つの危険物を貯蔵し取扱う場合、貯蔵や取扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割算した値が、「指定数量の倍数」と呼ばれるものです。いいかえると、貯蔵または取扱う危険物の量が「指定数量の何倍であるか」を表す数のことです。計算した倍数が1以上であれば、「指定数量以上の危険物がある」ことになり、消防法の適用(消化設備の設置 、種類・数量の届け出、管理者の選任、定期点検の実施など)を受けます。

<指定数量の倍数 計算式>

<指定数量の倍数 計算例> ガソリン(第4類:引火性液体 第一石油類)

100L(貯蔵する量) / 200L(指定数量)= 0.5

200L(貯蔵する量)/ 200L(指定数量)= 1

400L(貯蔵する量)/ 200L(指定数量)= 2

消防表別表

消防法では、各危険物について、下記のように指定数量を定めています。

| 第1類(酸化性固体) | 1 | 塩素酸塩類 |

第1種酸化性固体 第2種酸化性固体 第3種酸化性固体 |

50kg |

| 2 | 過塩素酸塩類 | |||

| 3 | 無機過酸化物 | |||

| 4 | 亜塩素酸塩類 | |||

| 5 | 臭素酸塩類 | |||

| 6 | 硝酸塩類 | |||

| 7 | ヨウ素酸塩類 | |||

| 8 | 過マンガン酸塩類 | |||

| 9 | 重クロム酸塩類 | |||

| 10 | その他のもので政令で定めるもの | |||

| 11 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第2類(可燃性固体) | 1 | 硫化リン | 100kg | |

| 2 | 赤リン | 100kg | ||

| 3 | 硫黄 | 100kg | ||

| 4 | 鉄粉 | 500kg | ||

| 5 | 金属物 |

第1種可燃性固体 第2種可燃性固体 |

100kg |

|

| 6 | マグネシウム | |||

| 7 | その他のもので政令で定めるもの | |||

| 8 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 9 | 引火性固体 | 1000kg | ||

| 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) | 1 | カリウム | 10kg | |

| 2 | ナトリウム | 10kg | ||

| 3 | アルキルアルミニウム | 10kg | ||

| 4 | アルキルリチウム | 10kg | ||

| 5 | 黄リン | 20kg | ||

| 6 | アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 |

第1種自然発火性物質及び禁水性物質 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 |

10kg |

|

| 7 | 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) | |||

| 8 | 金属の水素化物 | |||

| 9 | 金属のリン化物 | |||

| 10 | カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | |||

| 11 | その他のもので政令で定めるもの | |||

| 12 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第4類(引火性液体) | 1 | 特殊引火物 | 50リットル | |

| 2 | 第一石油類 |

非水溶性液体 水溶性液体 |

200リットル 400リットル |

|

| 3 | アルコール類 | 400リットル | ||

| 4 | 第二石油類 |

非水溶性液体 水溶性液体 |

1000リットル 2000リットル |

|

| 5 | 第三石油類 |

非水溶性液体 水溶性液体 |

2000リットル 4000リットル |

|

| 6 | 第四石油類 | 6000リットル | ||

| 7 | 動植物油類 | 10000リットル | ||

| 第5類(自己反応性物質) | 1 | 有機過酸化物 |

第1種自己反応性物質 第2種自己反応性物質 |

10kg |

| 2 | 硝酸エステル類 | |||

| 3 | ニトロ化合物 | |||

| 4 | ニトロソ化合物 | |||

| 5 | アゾ化合物 | |||

| 6 | ジアゾ化合物 | |||

| 7 | ヒドラジンの誘導体 | |||

| 8 | その他のもので政令で定めるもの | |||

| 9 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第6類(酸化性液体) | 1 | 過塩素酸 |

300kg |

|

| 2 | 過酸化水素 | |||

| 3 | 硝酸 | |||

| 4 | その他のもので政令で定めるもの | |||

| 5 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |

危険物の表示・ラベル

危険物取扱に関する標識

●移動タンク貯蔵所の標識

移動タンク貯蔵所では、黒い地に黄色の文字「危」を表示したマークを提示しなければなりません。標識サイズは、1辺が0.3m~0.4m以下と定められています。トラックやタンクローリーなどの車両の車両の前後の見やすい箇所には、必ず着けられています。

●移動タンク貯蔵所以外の製造所の標識

白地に黒文字で「製造所などの名称」を表示した標識です。縦0.6~横0.3m以上のサイズで、製造所の見やすい場所に設置することが求められます。

●取扱危険物の内容を表示する掲示板

白地に黒文字で「危険物の類別 品名 最大数量 指定数量の倍数 保安監督者名または職名」を表示した標識です。縦0.6~横0.3m以上のサイズで、危険物容器や保管倉庫の見やすい場所に設置することが求められています。

●注意事項を表示する掲示板

決められた地色と文字色で注意事項(火気厳禁、給油中エンジン停止、火気注意、禁水など)を表示します。縦0.6×横0.3m以上のサイズで、対象物を取扱いまたは保管する場所に設置する決まりになっています。

危険物の保管・運搬方法

保管は条例の基準を満たした倉庫・タンクヤードで

消防法で規定された指定数量以上の危険物は、危険物貯蔵所として認可された施設において保管しなくてはなりません。

消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いについて、基準を満たした貯蔵所以外の場所での貯蔵、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所での取扱いは禁止されています。 ただし、消防本部長、消防署長の承認を受けた場合は、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限定して貯蔵、取扱うことが許されています。

法律で危険物の保管場所とされる「製造所」「貯蔵所」「取扱所」について、少し詳しくみてみましょう。「製造所」とは、危険物を製造する施設のことです。建物の構造や設備、配管などが、爆発や火災に強い基準でつくられています。

「貯蔵所」は、危険物を大きい指定数量倍数で扱う施設のことです。屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所などがあり、それぞれに建物や設備の基準が設けられています。

「取扱所」は、危険物を小さい指定倍数で扱う施設です。給油取扱所(ガソリンスタンド)、販売取扱所(危険物を容器入りのままで販売する塗料店など)、移送取扱所(配管やポンプで危険物を移送する施設)、一般取扱所(ボイラー室)の4種類があります。

運搬は、主に陸路をトラックで

危険物の運搬は、危険物の種類や運搬の手段(陸・海・空)によって規制される国内法令が異なります。海路での運搬は、港則法(港内における船舶交通の安全および港内の整とんを図ることを目的とした法律)に基づき行われます。空路は、テロ対策法などの厳しい規制があり、日本国内での危険物の運搬はほぼ行われていません。危険物の運搬についての現状をみると、ほとんどが陸路すなわちトラックによるものとなります。この陸路での危険物の運搬は、毒物・劇物取締法及びその関連法規によって規制されています。

1,000キログラム超の毒物、劇薬の運搬を行う事業者には、運転者に対して、化学物質の成分、事故の際の応急処置法、緊急連絡先などを記載したイエローカード(緊急連絡カード)を交付することが義務付けられています。外部へ委託する場合には、特に徹底が求められます。

もっと多くの数量、5,000キログラム超の毒物、劇薬の運搬を行う場合は、イエローカードの他、毒標識の掲示 、毒物・劇物に対応した保護具の備え付け、一定時間を超えて運転する際の交代要員など、一段上の厳しいルールが義務付けられます。対象となる物質は、次の別表第二にあげられもののみになります。

毒物・劇物取締法 (別表第二)

| 1. | 黄燐 |

| 2. | 4アルキル鉛を含有する製剤 |

| 3. | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |

| 4. | 弗化水素及びこれを含有する製剤 |

| 5. | アクリルニトリル |

| 6. | アクロレイン |

| 7. | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 8. | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 9. | 塩素 |

| 10. | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。) |

| 11. | クロルスルホン酸 |

| 12. | クロルピクリン |

| 13. | クロルメチル |

| 14. | 硅弗化水素酸 |

| 15. | ジメチル硫酸 |

| 16. | 臭素 |

| 17. | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 18. | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 19. | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 20. | ニトロベンゼン |

| 21. | 発煙硫酸 |

| 22. | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

| 23. | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |

危険物の取扱で必要な資格

その名が示す通り危険物を取扱うための国家資格が危険物取扱者です。消防法で定められた「危険物」を一定数量以上、貯蔵、取扱いを行う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、印刷・燃料・塗料・薬品関係といった施設には、必ず危険物取扱者を置かなければいけません。例えば、危険物取扱者の乙種4類や丙種の有資格者を設置しないと、ガソリンスタンド事業者は給油サービスを提供することができません。

危険物取扱者には甲種、乙種、丙種の3段階あり、取扱うことができる危険物の種類や権限に違いがあります。甲種危険物取扱者は、消防法で定められた第1類~第6類までの全ての危険物について、取扱い/無資格者への立会いができます。乙種は、免状を取得した類の危険物に限って、取扱い/無資格者への立会いができます。丙種は、第4類のうち指定された危険物についてのみ取扱いができますが、立会いはできません。それぞれの受験資格ですが、乙種、丙種については特別な受験資格はありませんが、甲種は次の5つのうち1つを満たすことが条件となっています。

- 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業している

- 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得している

- 乙種危険物取扱者免状交付後、2年以上の実務経験を有している

- 下記のうち4種類以上の乙種危険物取扱者の免状を有している

・第1類または第6類、第2類または第4類、第3類、第5類 - 修士、博士の学位を授与された者で、化学に関する事項を専攻している

まとめ

危険物を取扱う倉庫や工場を抱える事業者は、爆発や火災のリスクを低減するため、消防法に定められたルールを遵守する義務があります。とはいえ危険物の適切な取扱い、貯蔵・保管方法に精通した人材を自前で養成するのは容易ではありません。したがって外部の建物や設備に関するプロフェッショナルの力を活用することがとても有効な手段となります。日本メックスは、危険物を取扱う資格保有者による数多くの建物や設備の安全管理を支援してきました。

(文:伊東慎一)