今回のコラムでは、「コストを抑えながらより効率的なビル経営を」とお考えのビルオーナー様やオフィスビルの施設運営に携わる皆様のために、「居たまま工事」について解説します。

日本では年月が経過した建物の多くを壊しては新築するという「スクラップ&ビルド」を繰り返してきました。しかし現在では、壊して新築するだけではなく、「長期的な保全計画をもとに改修工事を施すことで建物を長く大切に使おう」という発想が主流です。そうした中で注目されるのが、建物を使ったまま、一時的な移転やテナントの転居をすることなく改修工事を行う「居たまま工事」です。投資の採算性はもちろん、事業の継続性、業務の効率性など、様々なメリットがある「居たまま工事」を皆様のビルマネジメントに是非お役立てください。

ビルメンテナンスはリノベーションの時代

スクラップ&ビルドでなく改修工事、および、建物を使ったままで工事をする「居たまま工事」の重要性が高まる背景には、各企業の経営を取り巻く事業環境の劇的な変化があります。

そもそも日本では建物を改修することが、建替えることに比べて重視されておらず、古くなるとスクラップ&ビルドするのが当たり前でした。一方、ヨーロッパやアメリカでは、「建物を企業の大切な資産としてとらえ、長期的に維持管理し、その価値を維持・向上させていこう」という考え方がしっかりと定着しています。建物を新築してから壊すまでのスパンも、日本よりも長くなっています。

近年になって日本でも建物をいかにマネジメントするかについての考え方が、スクラップ&ビルドからリノベーション(大規模な改修工事)へと転換しつつあります。その背景には、国内の人口減少や地価の下落といった社会経済情勢の変化により、新築物件に対する投資を回収しづらくなっている現状があります。加えて、企業に対して持続可能な経営の推進、地球環境問題への貢献が強く求められていることなども、「建物を大切に長く使う」流れを後押ししています。

「居たまま工事」とは?

「居たまま工事」とは文字通り、利用者が建物に居たまま施工する工事の方法です。オフィスを使い続けて、あるいは商業施設の営業を止めることなく、建物や設備の改修工事を行うことができる「居たまま工事」は、耐震補強工事に代表される「必要性は十分に理解しているが、いつやるべきか決められない」という工事を実施するのに最適な方法とされています。

耐震対策工事における「居たまま工事」の有効性は、すでに官公庁舎の耐震改修工事などにおいて、既に報告されています。

参考:財務省HP 財務省本庁舎耐震改修工事を終えて~耐震改修工事終了に至るまで~

手順は、次の通りです。「居たまま工事」では改修しようとするビル内で、使う(工事をしない)場所と使わない(工事をする)場所をやり繰りすることで、業務の遂行や生産性への影響を最小限に抑えながら進められます。例えば、1階を工事する間は、1階で執務していた部署は、別の階へと一時的に移動し、1階の工事が終了したら元の場所へ。こうしたオペレーションを図の①から④のように各階で繰り返して、全館の工事完了を目指します。

「居たまま工事」を行う業者には、必須となる条件があります。上記の建物工事に要求される技術だけでなく、「発生する振動・騒音を極力抑える」「工事期間中も、動いている機械を止めない」といった建物利用への影響を抑える技術・ノウハウも必要です。新築工事と異なりお客様が仕事をしながらの工事のため、制約が多く、きめ細かな施工計画も必要です。また、状況が時々刻々変わることもあるので対応する担当者の資質や経験も重要となります。したがって、「居たまま工事」を成功させるためには、建物工事&設備工事、その両方に精通している技術力を有することと、きめ細かな施工計画の作成や状況の変化への対応力がある業者に依頼しなくてはなりません。

「居たまま工事」3つのメリット

― 関係者満足度、省エネ、コスト削減

「居たまま工事」による改修工事は、皆様の企業経営やビル経営に数々のメリットをもたらします。今まで通りの建物を拠点に、通常の営業やサービスを継続したまま工事を進めるわけですから、顧客や取引先、あるいは建物の利用者に迷惑をかけることがありません。建替えの影響で営業活動が中断する場合に比べると、関係者の満足度のメリットの大きさは計り知れないといえます。

また既存の建物を撤去して、新しい建物をつくるのではなく、今の建物を生かすわけですから、建設工事に使う、資材やエネルギーの消費を大幅に減らすことができます。改めて言うまでもありませんが、省エネルギーで地球環境保全に貢献する企業活動を志向することは、現在の企業に課せられている最も重要な社会的使命です。

こうしたCSRやSDGs的な観点もさることながら、「居たまま工事」を採用する最大のメリットは、なんといっても「トータルな投資資金の削減」です。今の建物に居たままで工事を行うわけですから、一時的なオフィスの移動や、引越にかかる費用を省くことができます。またビルの建替えを選択した場合、既存の建物を撤去し新築するために、相当の日数がかかることになります。したがって「居たまま工事」は工期短縮という面でも、コスト削減を推進するといえます。

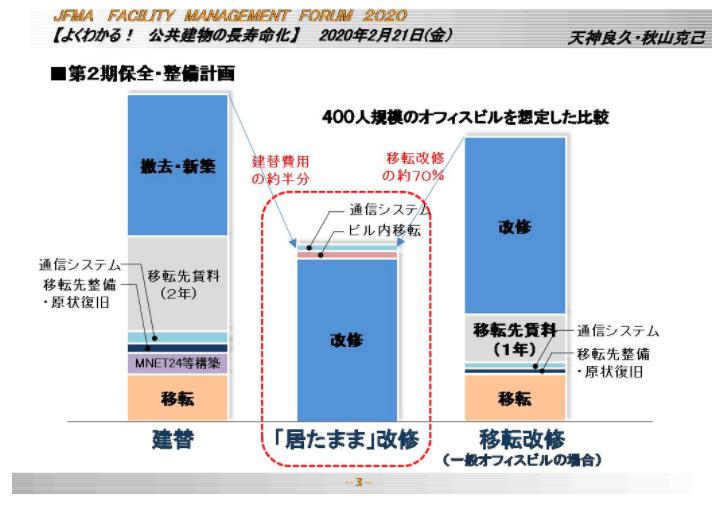

建替えと改修工事の投資額の違いに関しては、詳しく検証した事例がありますので紹介しましょう。日本メックスは、自社本社ビルのリノベーションをする際に400人規模のオフィスビルを想定して、「建替え」「移転改修」「居たまま工事」を比較した試算を実施しました。その結果、「居たまま工事」を採用することで、工事に関連する費用を「建替えの5割」「移転改修の7割」に抑えることができるというコスト削減効果を明らかに確認することができました。

当社オフィスビル居たまま工事の事例紹介

「居たまま工事」が企業に与えてくれる価値は、コスト削減にとどまりません。例えば災害対策設備を導入したり、会話の生まれやすいレイアウトに構成するなど、戦略的に「居たまま工事」を実施することで、オフィスに新しい価値を持たせ、より創造的で生産性の高い空間へと変えることができるのです。

ここでは日本メックスが自らの本社ビルでの「居たまま工事」を通して挑戦した価値創造を紹介させていただきます。皆様の業務革新や企業改革にも、参考にしていただける点があるかと思います。

日本メックスは1995年に、それまで電算機センタとして利用されていた建物(1970年竣工)を取得し、オフィスビルへのコンバージョンを実施して本社ビルとして活用していました。この本社ビルにおいて、長期的な修繕計画のもと2009年から3年間をかけて「居たまま工事」を行い、下記の4つのテーマに取り組みました。

安全性確保

- 日本防災協会の耐震診断基準による判定、各種解析をもとに問題点を洗い出し、耐震補強工事を実施

- 安全の「見える化」対策として、地震発生直後の安全度評価ができる建物安全度判定サポートシステムを導入

オフィスの働きやすさ

- 部署間のコミュニケーション、業務の関連性をもとにしたスタッキング&ブロッキングを実施

- オフィスガイドラインを制定し、オフィス基準を制度化

- 社員満足度調査を実施し、工事実施後の満足度向上を確認

環境負荷低減・新技術へのトライアル

- 国からの補助金制度(建築物省エネ改修推進事業による省エネ補助金)を活用し、高効率空調、LED照明などを導入、自然換気による省エネなどを実施

- エネルギーモニタリングシステムにより、消費電力を「見える化」

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策

- 災害時の電源や水の確保に向けた改修工事

- 災害用物品の収納・保管スペースの拡大

まとめ

オフィスビルをいかに長く大切に使うかは、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっていると思われます。東京都内の中小規模のオフィスビルは、バブル期(1986~1991年頃)に竣工したものが多く、それらは築年数が30年を超えようとしているという現実があるからです。したがって、これからは多くの皆様が所有する、あるいは維持管理を手掛けるオフィスビルの老朽化がさらに進行していくことになります。

どんな方法でビルの価値を維持するか、高めるかを検討し決断・実行すべきタイミングが、もう既にやってきている。そうした皆様に費用を抑えてオフィスを迅速にリノベーションしていただける有力な選択肢が「居たまま工事」なのです。

日本メックスでは、今までに得られたデータやノウハウをいかした独自サービス「居たまま工事」を展開し、建物の長寿命化、サステナブル(持続可能)な社会の実現に貢献しています。

「効率的な投資で建物の価値の維持、向上を」という皆様に、「居たまま工事」の具体的な過程や成果を是非一度検討していただきたいと思います。