コラム 技術者の眼 第5回

「マンホール・ハンドホール補強工法(ブロック工法)について」

1.はじめに

前回NTT基盤設備の維持管理に貢献しているトンネル止水工法(KS工法)のご紹介をしましたが、今回は社会インフラ基盤設備の中でも特に設備量が多いマンホール・ハンドホールの補強工法(以下ブロック工法と呼ぶ)をご紹介します。

2.社会インフラ基盤設備などの動向

(1)建設年度毎設備量と老朽化

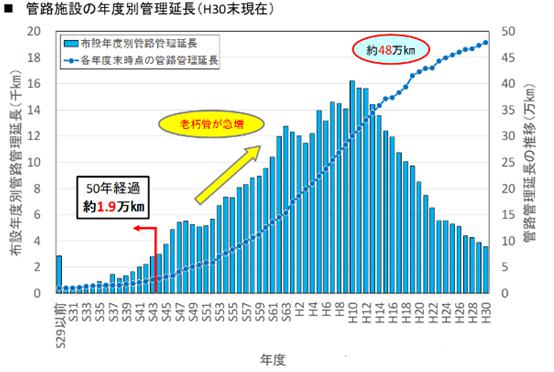

世の中を支えるライフラインとしての基盤設備(上下水道、電気、ガス、通信)は高度経済成長期を中心に長年にわたり建設され、延長200万km以上の設備が我が国の社会生活を支えてきました。下図(国土交通省のHPより)は下水道の状況ですが、平成30年末で全国に48万kmあり、老朽管が急増している状況を示しています。下水道に起因する道路陥没も毎年発生しており、各自治体のHPで公表されています。

他の設備でも建設のピークは違っても老朽設備は年々増えていくので、計画的に維持管理と補修・補強・改築などを実施する必要があります。

通信基盤設備は1965年から85年をピークに建設され、管路は延長63万km、マンホール・ハンドホールは84万個あり、建設後30年を経過した設備が8割を越えています。(NTT技術ジャーナル2006年3月号より)

(2)i-constructionなどに伴う維持管理方法の動向

最近はICTやセンサー技術の発達もあり、国土交通省i-constructionの取り組みの中で維持管理点検技術でもドローンによる橋梁点検など新技術の導入が進んでおり、それに伴うマニュアルの改訂も頻繁に行われています。

JR東日本では、山手線の営業車両にセンサーを組み込んでデータを常時収集して分析し、ドア故障などの兆候を事前に把握するような取り組みを行っています。

多くの設備点検は例えば5年など一定の間隔で実施され優先順位を付けて補修・補強の対策を実施していますが、JR東日本の事例のように常時設備の状態を監視する設備マネジメント手法も取られる時代になってきました。

また、2012年12月に中央自動車道の笹子トンネル崩落事故が発生したため、社会インフラの安全性、信頼性に対して国民の関心が高まりました。すぐに全国の社会インフラ緊急点検が行われ、全国的に中長期の維持管理計画策定が指示されたのも記憶に残っています。

3.ブロック工法開発の経緯

前述のように、通信基盤設備も老朽化する設備が増える中でマンホール調査を実施したところ、上床版に多くのひび割れが見られたマンホールが見つかったことから、平成16年秋に弊社から㈱協和エクシオにマンホール補強工法の共同開発提案を行い、新日鉄住金マテリアルズ㈱、㈱サンレックの4社で開発に取り組むことになりました。実験を行う中で、この4社共同出願で特許も取得しました(特許第4264095号)。

マンホール補強時のイメージは下図の通りで、4隅のハンチ部に㈱サンレック製・レジンブロックをエポキシ樹脂で接着し、下床版ならびに側壁は新日鉄住金マテリアルズ㈱製・高強度炭素繊維プレート(CFRP)をエポキシ樹脂で接着して補強します。マンホールの状況によっては上床版の補強をCFRPで行う場合もあります。4隅をレジンブロックで補強する工法ということで、ブロック工法と呼んでいます。マンホール内のケーブルはほとんど移動せずに施工することができます。

平成18年9月に福岡市内の二つのマンホールで施工したのが最初ですが、北海道から九州までブロック工法で補強したマンホールは1,000個を越えています。

また、ハンドホールも同様の形で補強することができます。ハンドホールの場合は狭いので施工空間を確保するために、ケーブルを移動する必要があります。

ブロック工法で補強後のマンホール・ハンドホールの状況は、それぞれ以下の写真の通りです。

マンホール補強時のイメージ図

マンホール補強状況

ハンドホール補強状況