コラム 技術者の眼 第2回

「よくわかる! 公共建物の長寿命化」

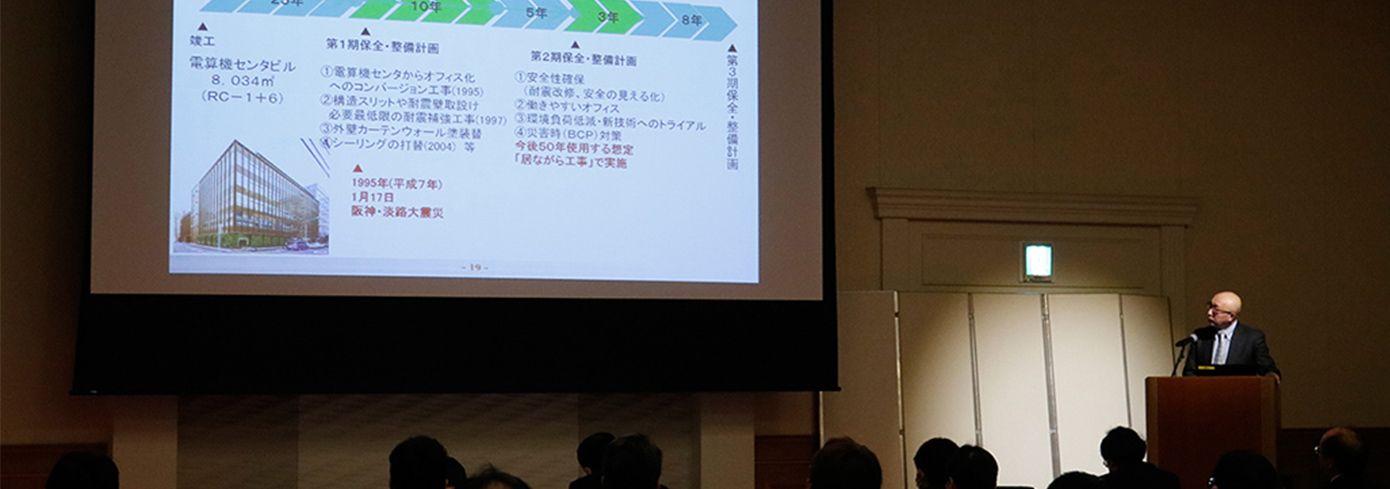

2020年2月19日から22日にかけて公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)主催の「ファシリティマネジメントフォーラム2020」が行われました。

当社技術部長 秋山克己が東洋大学 天神良久 客員教授と共同で、「よくわかる公共建物の長寿命化~先進事例から学ぶ~」 について発表しました。 今回発表の概要を紹介しますので、建物の長寿命化についてご理解を得られれば幸いです。

詳細は「よくわかる!公共建物の長寿命化~先進事例から学ぶ~vol.1」にて株式会社クレヴィスから出版されております。

建物の長寿命化について詳細に記載しておりますので、ぜひご一読いただければ幸いです。

ISBN978-4-909532-39-8

建物の長寿命化に関する民間の取り組み事例紹介として、民間企業本社オフィスビル(居たまま改修を選択した民間本社ビル)、マンションの長寿命化への取り組み(長期修繕計画から定期的な大規模修繕工事まで)、大規模改修の重要ポイント(部位別の改修工法紹介)を説明します。

オフィスビルの長寿命化への取組み

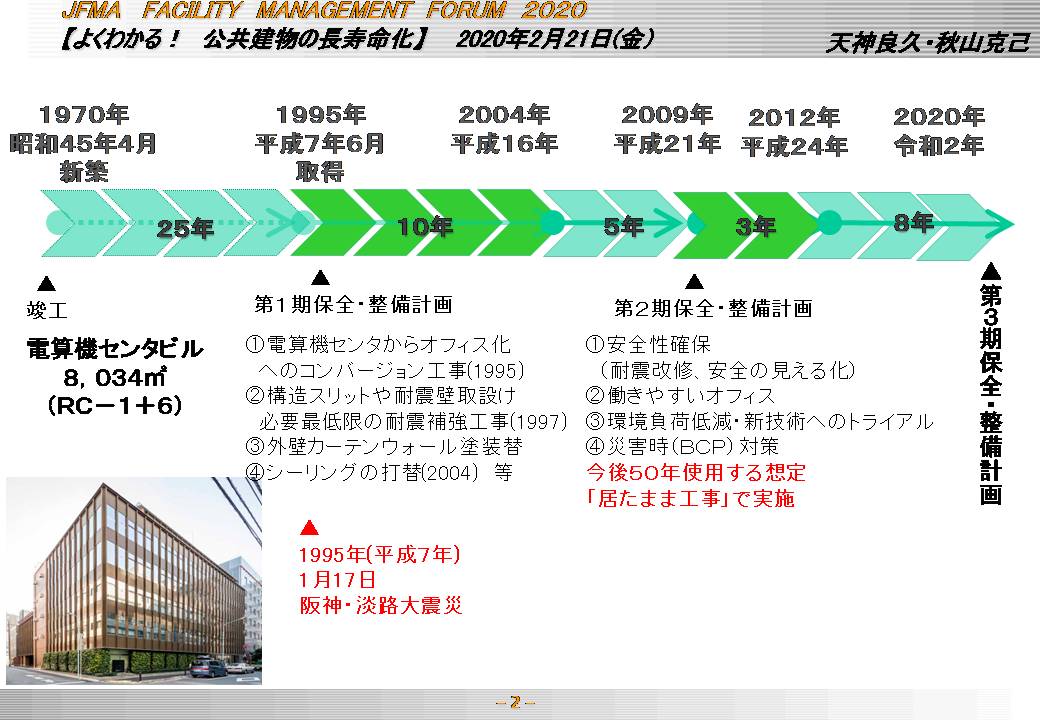

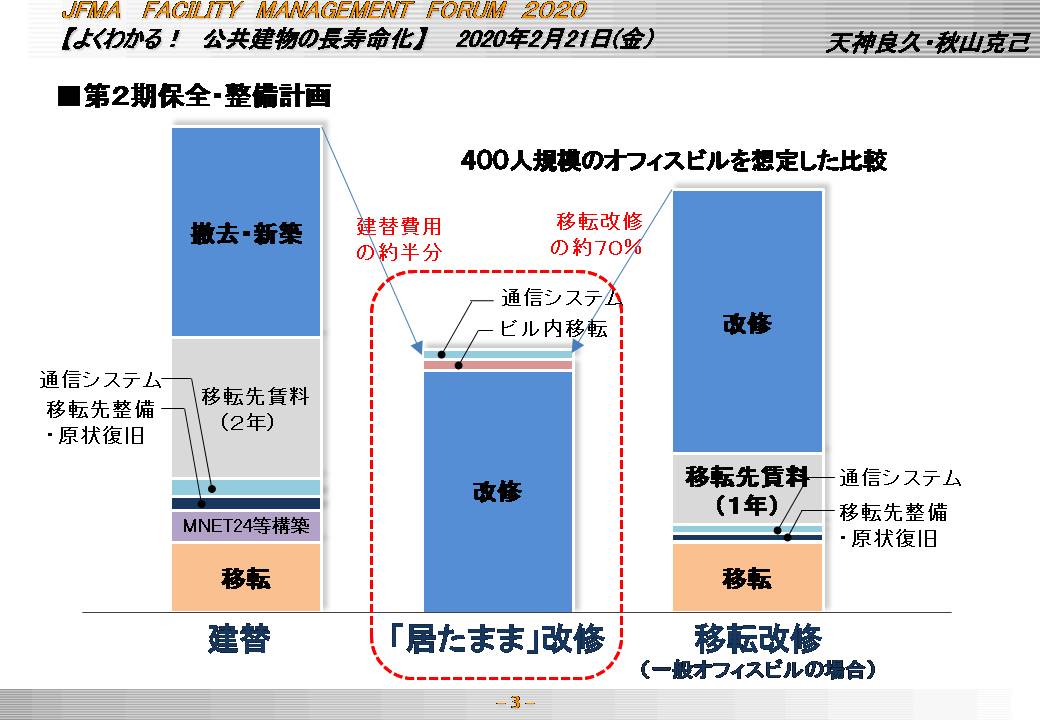

当社の本社ビルについては、建築後25年を経過した電算機ビルを取得し、まずオフィスビルへのコンバージョン工事を行いました。竣工後41年を経た2009年から3年間、今後50年間使用する想定で、①安全性確保、②働きやすいオフィス、③環境負荷低減策・新技術へのトライアル、④BCP対策などの工事を、建て替えや移転を伴わない、いわゆる「居たまま」の改修で行いました。

結果、図に示すように安価に完成しましたので、事業の継続性を維持しつつ大規模な改修工事ができる経済的な方法だと思います。

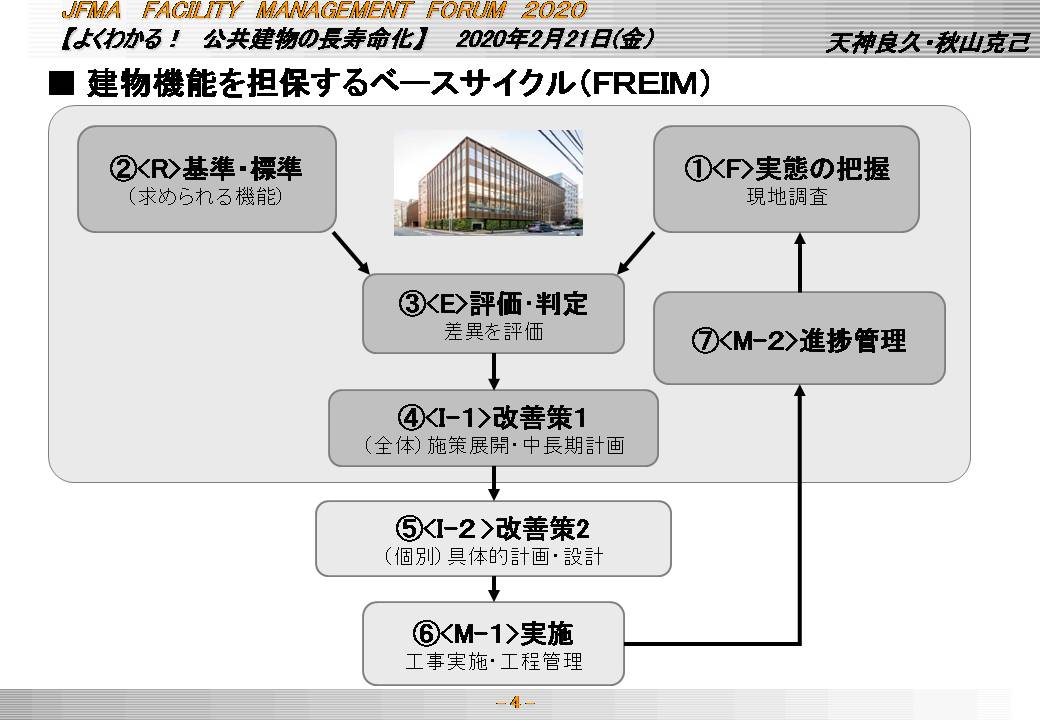

保全整備計画を立てる際は、建物機能を担保するベースサイクル(FREIMと呼びます)により行います。

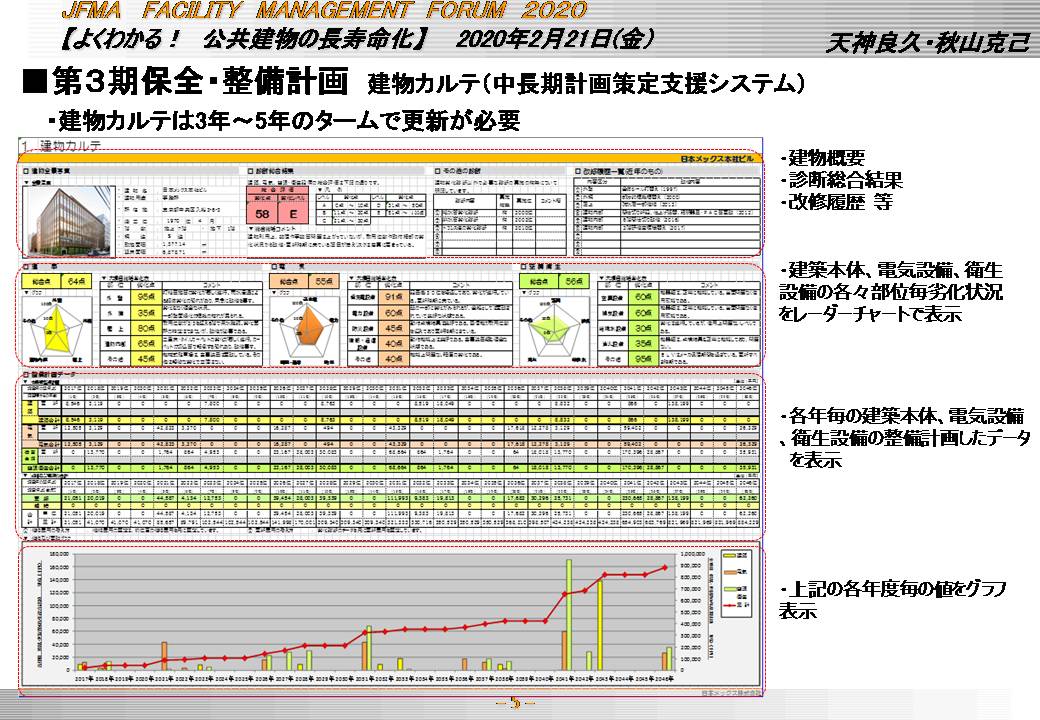

建物のカルテを当社の中長期計画策定支援システムにより必要な項目を洗い出して数値化し、3~5年のタームで更新して行っています。

マンションの長寿命化への取組み

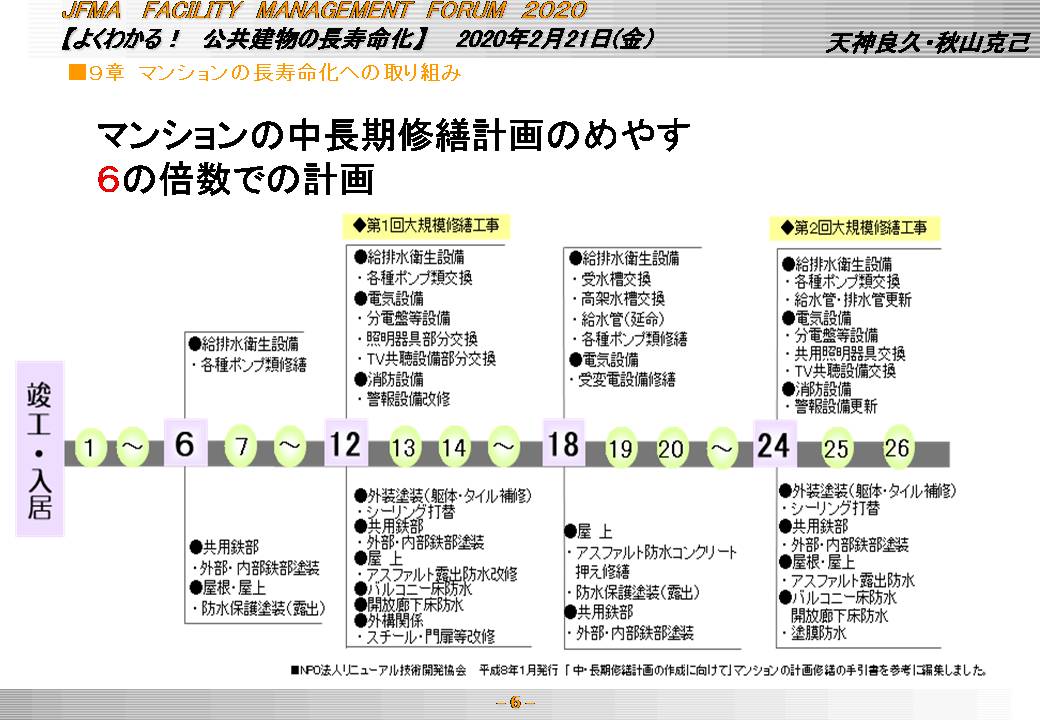

次の世代に住み継がれるマンションの長寿命化に関しては、図のとおり6の倍数での計画が適切です。

竣工を起点にして6年ごとに各種修繕を行うのがめやすです。

12年目には第1回の大規模修繕工事、24年目には第2回目の大規模修繕工事となります。

マンションに末永く住むには、適切な時期に計画的な修繕が必要です。大規模修繕工事では、経年劣化による建物等の各部位の修繕・改修は当然ですが技術革新や居住者の要求に合わせて、機能・品質向上の考え方を取り入れることが重要です。

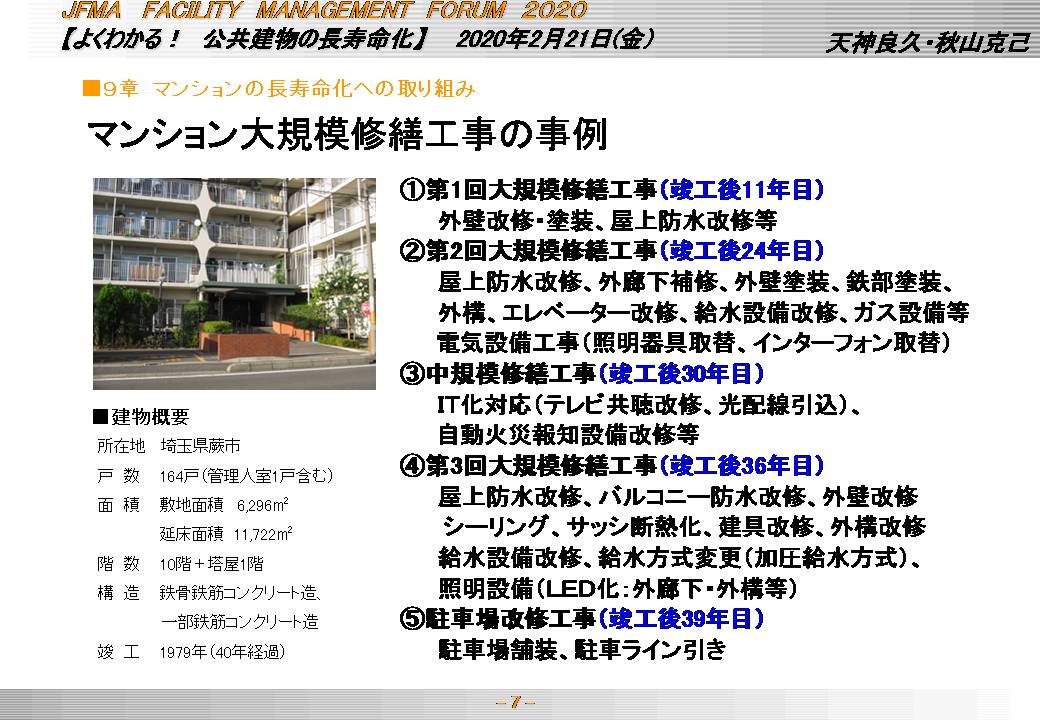

大規模修繕工事の事例を紹介します。

(マンション大規模修繕工事の事例)

事例として、埼玉県蕨市の事例を紹介します。

定期的に大規模修繕工事を継続するためのポイントは図のとおり、様々な取り組みにより関係者の緊密な活動が必要です。

大規模改修工事の重要なポイントを部位別で紹介します。

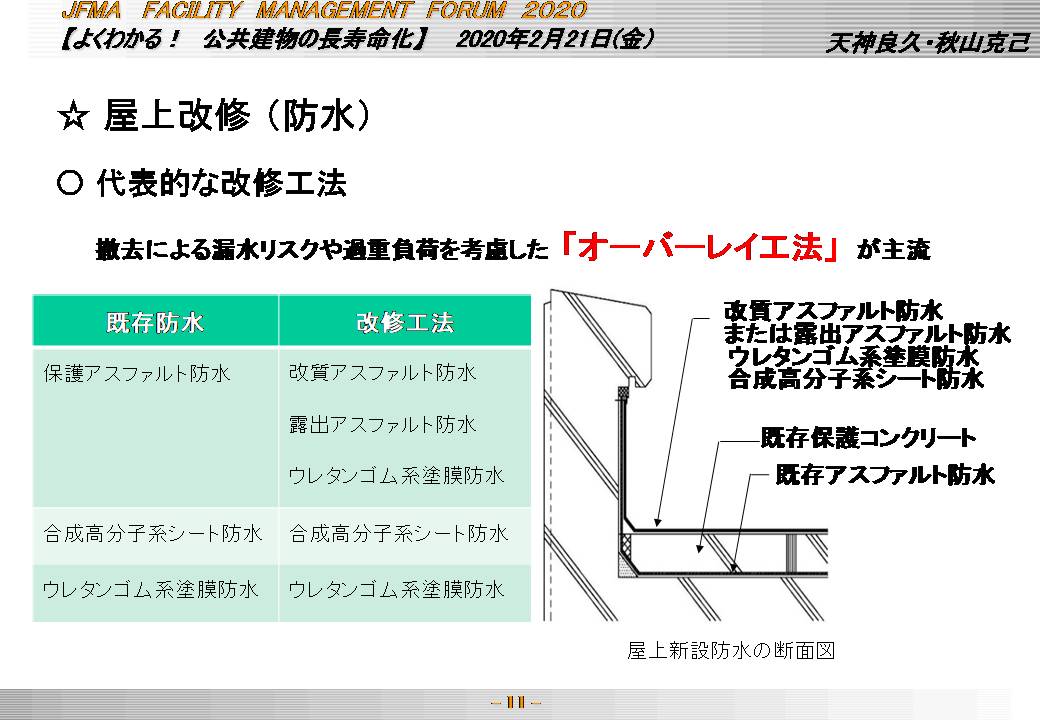

屋上改修(防水工事)です。

経年に伴う問題点とオーバーレイ工法などを紹介します。

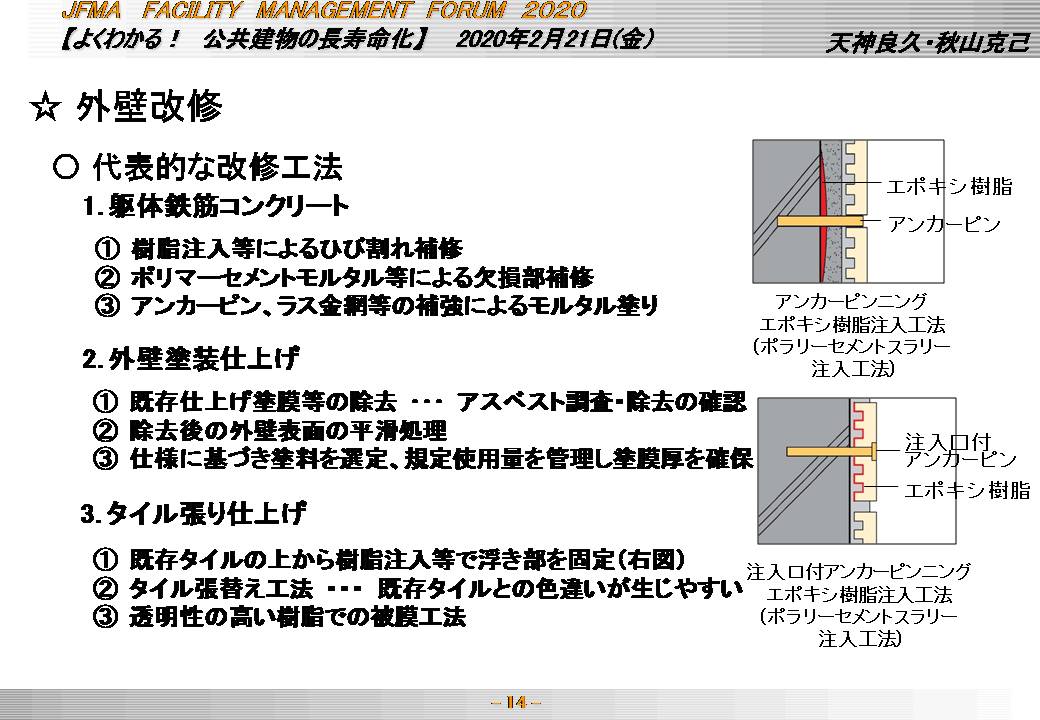

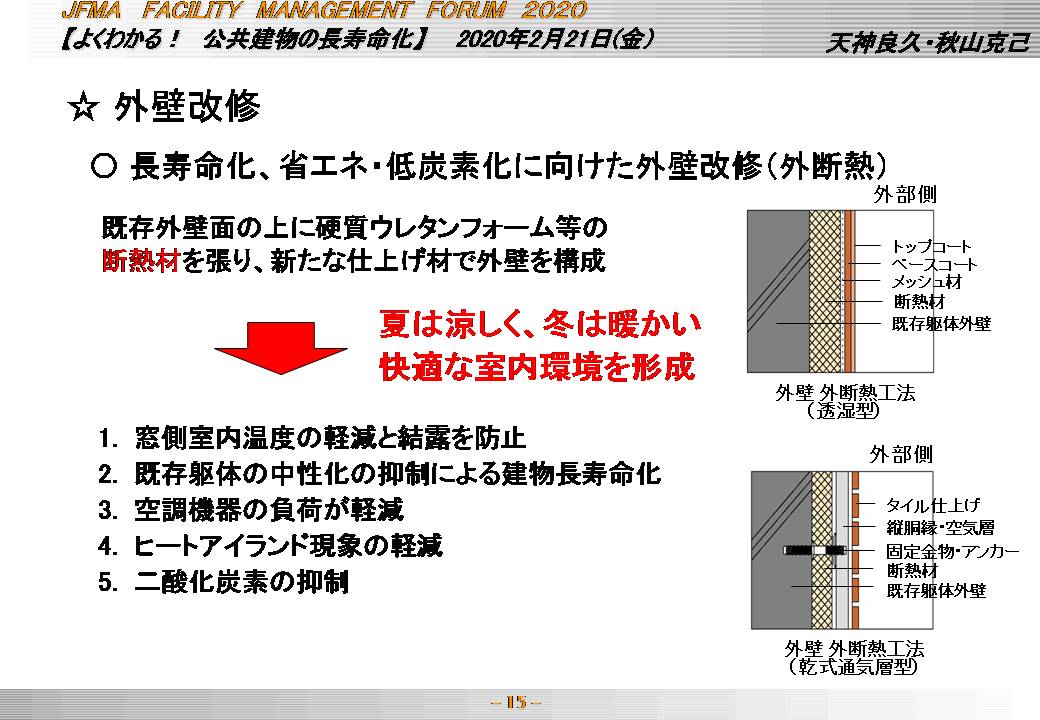

外壁の改修のポイントです。外壁の改修については、経年の問題点と外断熱を兼ねた改修工法を紹介します。

以上、マンションなどの大規模修繕工事について紹介しました。

日本メックスでは、豊富な知識と経験を持つプロフェッショナルが、オフィスビル、マンションの長寿命化に取り組んでいます。